2022-07-21 内容を一部修正しました。

2022-09-29 内容を一部修正しました。

兵庫県の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の新規発生は、5月16日以降ありませんでしたが、6月19日に1件発生がありました。神戸市広報課のツイートによると、6月6日時点で市内の感染者数がゼロになったそうです。

徐々に日常生活が戻ってきています。県をまたいだ移動も自粛が緩和され、学校の授業の再開や企業の活動も再開してきています。また、プロ野球もやっと開幕するとのことで、自粛していたスポーツやエンターテイメントといったイベントも少しづつ復活するようです。

一方で、東京や北九州では“接待を伴う飲食業”や“高齢者施設”での患者の発生が報告されています。一見感染者が増えているように見えますがおそらくそうではなく、厚生労働省がこれまで「濃厚接触者でも無症状の人はPCR検査を受けない」としていた方針を、PCR検査体制の拡充に伴い「濃厚接触者は無症状でもPCR検査を行う」方針に変更したため、広く把握ができたためと思われます。

依然として水面下で感染は続いていることを示すもので、都道府県をまたぐ人の往来ができるようになるこれからの時期、ここで感染予防対策を怠れば再び感染増加につながりかねません。

今回のブログでは最近の論文から現時点でのCOVID-19予防としてのマスク着用とソーシャルディスタンスの必要性を、最新の論文の内容をご紹介しながら考えてみます。

マスクや人との距離を取ることでCOVID-19は予防できるのか?

まず、2020年6月1日Lancet誌にオンライン掲載された論文をご紹介します。この論文では過去に発表されたコロナウイルス(SARS-CoV-2やSARSの原因ウイルス、ベータコロナウイルス)で、ソーシャルディスタンスやマスク・ゴーグルがどのくらいの感染予防効果があるのかをシステマティックレビューやメタ・アナライシスという方法を用いて解析を行ったものです。現在のWHOのマスク着用に対する考え方はこの論文の内容を踏まえていると思われます。

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis

これによるとウイルス感染は物理的距離が1メートル以内と1メートル以上で比較した場合、1メートル以上で82%ウイルス感染が低かったということです。また、距離が長いほど感染が低いという結果でした。

マスクの着用については、着用しない場合と比較して85%予防効果があり、特にN95マスクやサージカルマスクで効果が高かったという結果です。

目の保護具については78%の防御効果が見られています。

以上の結果から、現在COVID-19感染予防策として行われているソーシャルディスタンスを保つことや可能な限りマスクを着用し続けることは、個人の感染防御策として重要であり、今後も必要な対応であると考えられます。

個人での対策として、ソーシャルディスタンスやマスク着用が感染防御に重要なことはわかりました。では、社会全体で考えた場合、COVID-19の感染防御策としてのにソーシャルディスタンスやマスク着用が、感染拡大を抑制することに役立つのでしょうか?

社会的に見て、マスク着用は感染抑制効果が期待できるのか?

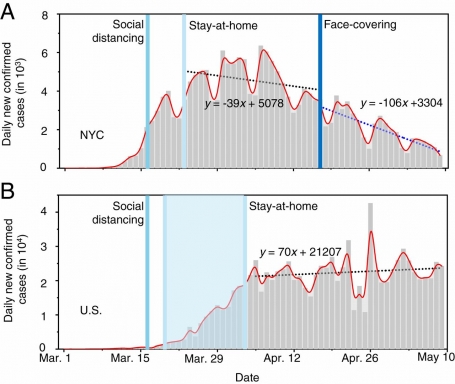

次の論文は2020年6月11日にPNAS(米国科学アカデミー紀要)にオンライン掲載された論文です。

Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19

新型コロナウイルスの感染は中国武漢から始まり、その感染の中心はイタリアやニューヨークに広がっていきました。それぞれの地域での感染対策と感染者数を検討した内容です。これによると、当初ソーシャルディスタンスを取ることのみでマスク着用を義務化していなかった期間と、ソーシャルディスタンスに加えてさらにマスク着用を義務化した期間を比べると、感染者の抑制はマスク着用義務化を行った後に効果が見られています。さらに、上の図のように、途中からマスクを義務付けたニューヨークと、マスクを義務化しなかった他のアメリカ地域を比較した場合、ニューヨークでは感染拡大が抑えられたのに対し、他のアメリカ地域では抑えられていないことがわかります。

このことから、感染抑制の効果を都市レベルで考えると、ソーシャルディスタンスのみでは不十分で、マスク着用の義務化が必要と考えられます。論文ではCOVID-19の感染拡大にはエアロゾル飛沫の関与が飛沫感染や接触感染よりも大きいと結論づけています。

(個人的にはエアロゾル感染についてはまだまだ議論の余地が残るところと思います。)

以上、2つの論文を合わせて考えると、外出時は可能な限りマスクを着用して、ソーシャルディスタンスをとる対策を、今後も継続して行っていく必要があると考えて良さそうです。

少なくとも、ワクチンが実用化されて効果が実証されるまでは、これらの対策が必要と思います。

運動の際にマスクを外して良い状況とは?

では、ランニングを行う際にマスクをはずしていいのはどんな場面でしょうか?

前回のブログで、熱中症予防のためマスクを着用しながらの運動は避けるべきと書きました。マスク着用が身体にもたらす影響を室内で短時間で比較的強い負荷のランニングで検証してみました。個人的な感想ですが、マスクを着用すると体内に熱がこもりやすく、水分補給もしづらくなるため熱中症の危険が高いと考えます。よって、これからの時期のランニングは直射日光の影響で体温が上がりやすくなり、熱中症の危険が高まると考えられますので、マスクははずすべきと考えます。

ソーシャルディスタンスが十分に取れる場合はマスクを外すことができると考えます。よってランニングを行うとすれば、早朝や夜間の気温が比較的低い時間帯に、コース上で「3密」をさける事ができる場合と考えます。

また、必然的にマスクを外さなければならない場面を考えてみると、一例として飲食店で外食する場合が挙げられます。

ついたてなど飛沫が飛ばないように対策がしてあればいいですが、そうでない場合は感染リスクが高くなると思います。飛沫を飛ばさないためには余計なおしゃべりをせずに食べることが重要です。食事の前後には手洗いの励行による接触感染の予防も重要です。

withコロナの状況で迎える初めての夏です。感染防止と熱中症防止の両立が必要です。うまくマスクを利用して乗り切っていきたいですね。